Existem poéticas do espaço e espaços poéticos - e isso não necessariamente tem há ver com as habilidades compositivas de algum arquiteto. Existem também lugares de afeto e afeto por lugares - e isso tampouco remete sempre a alguma beleza inequívoca da forma dos espaços. É que, no caso das espacialidades, afetos e poéticas derivam de vivências e de modos de constituição, respectivamente. Neste aspecto, importa menos a morfologia do que os modos como os espaços se tecem e vestem.

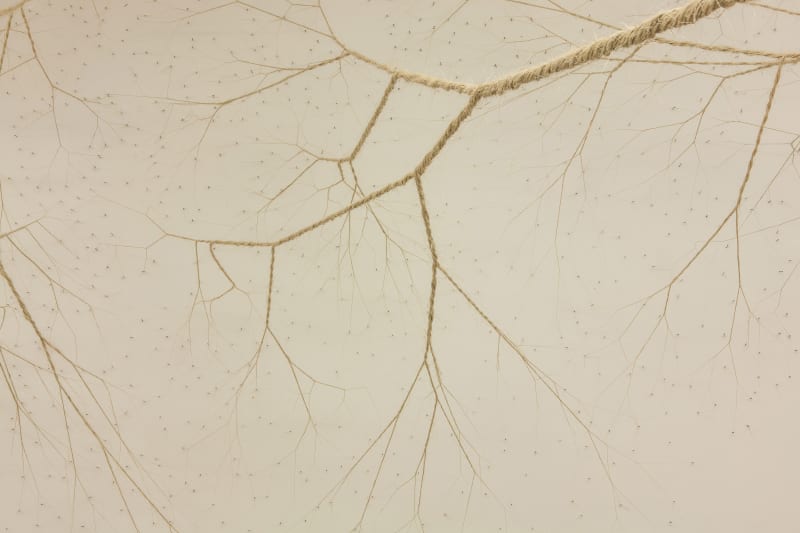

Sem precisar teorizar sobre isso, Janaina Mello Landini se coloca a tecer e vestir o espaço como quem faz e desenrola uma corda. Melhor, como quem desfaz uma corda que se esparrama e gruda nas paredes. Gruda, posto que é linha, amarrando-se a pregos. Muitos pregos, muitas linhas. Cada linha, um prego; e uma só corda que emaranha os pontos de partida dos vetores que atravessam as distâncias entre as paredes.

Diante dessa corda desfeita, destrama, ciclotrama de Janaina, é natural pensar na natureza das raízes das plantas, dos sistemas circulatórios dos corpos, das terminações nervosas dos neurônios, dos feixes elétricos dos raios e assim por diante. E, para quem o natural é o campo das ideias, é fácil passar daí às teorias rizomáticas da filosofia pós-estruturalista.

Mas desaceleremos nas metáforas que nos são sugeridas pelos isomorfismos para pensar mais no que está sendo destecido. As ações subsequentes da artista promovem uma relação peculiar entre um objeto e sua posição no espaço como parte integrante e constituinte dele. Vejamos. Se há uma corda sobre o chão da sala, ainda que a corda seja grossa e longa, a diferença de escala entre a sala e a corda permite identificar entre elas uma relação entre continente e conteúdo, borda e objeto. Porém, à medida que a corda se desmancha, espalha seus ramais e descola-se do chão, ela - embora mais fina - se afasta de algo que está "contido por" para algo que constitui o espaço. A corda, ao ocupar o ar em suas ramificações, fina e frágil, dá conta de alterar a percepção da sala. Antes de notar as paredes, antes mesmo de se dar conta de que existem paredes, as ciclotramas se apresentam como transparência e limite. Com efeito, não é possível entrar, pois elas fazem o espaço enquanto o tomam, vorazes.

A poética desse espaço, então, só pode ser aquela do campo pleno, que se confunde com sua própria visibilidade, no caso a visibilidade resultante do adensamento das linhas que ligam suas paredes. Por um lado, não há espaço para o visitante, ele está excluído da relação em que continente e conteúdo se equiparam em escala e presença. Por outro, o olhar persistente pode atravessar o emaranhado, alcançar detalhes da arquitetura e se perder, confundindo profundidades.

É e não é um vórtice. Na prática não é, porque as linhas não escoam para a corda, mas se expandem a partir dela, sucessivamente dividindo-se em progressão geométrica. Mas também é, como percepção, pois o olhar é tragado pela rede de fios. Quem quiser pode então perguntar: Trata-se de experimentação pura sobre as propriedades e possibilidades escultóricas de um material, a corda? Ou seria esta uma espécie de tratado empírico da natureza da percepção dos espaços? Ou uma metáfora de alguma narrativa implícita?

Respostas exclusivas parecem não caber bem no que diz respeito à arte, mas fico com a impressão de que o exercício da artista reflete, em primeiro lugar, os efeitos desorientadores que decorrem da transcrição para a realidade concreta de algo que, como modelo matemático, é muito simples. A cada bifurcação a linha se duplica - 2, 4, 8, 16... - e ao mesmo tempo divide sua espessura pela metade - 1, ½, ¼... No limite, haveria o zero, infinitas linhas de espessura zero. Mas zero é coisa de abstração matemática. Na prática, a teoria é outra. Ao invés de fazer referência ao mínimo, o que a ciclotrama enreda é um todo envolvente e sinuoso que toma o espaço e os sentidos de quem a observa.

Paulo Miyada